8月26日,在三元区徐碧街道洋山畲族村,大片黄花萱草迎风盛放。村民们在花田间穿梭劳作,一旁还有不少游客驻足拍照,展现出特色产业发展的勃勃生机。

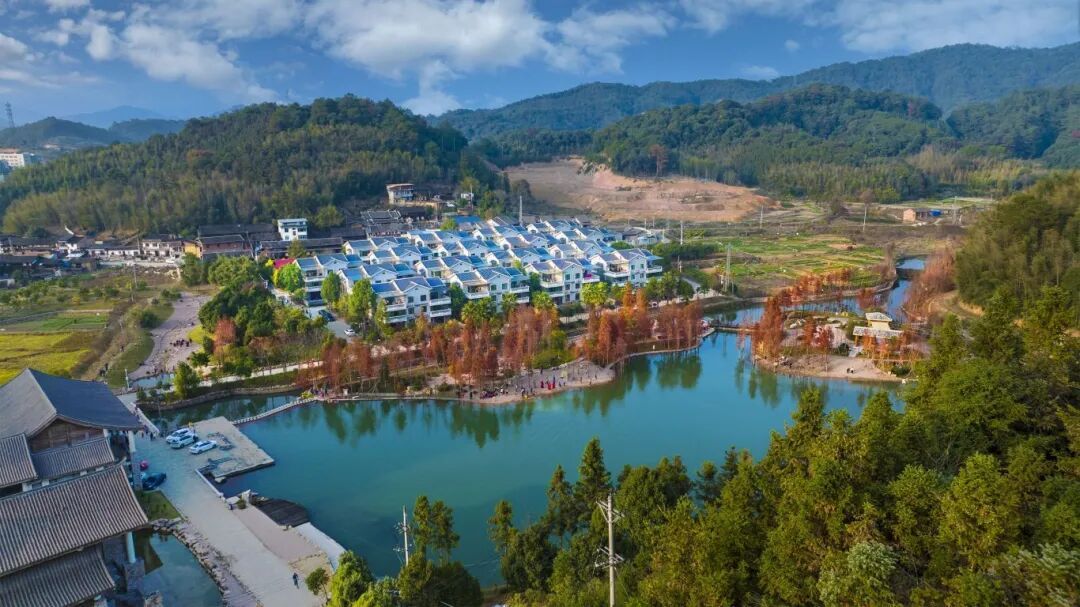

曹建平/摄 从台湾引进的黄花萱草,价值高、花期长,可以开到九月底,不仅美了村庄更富了村民的口袋。“我退休回村里种黄花菜,现在一个月能拿近4000元工资!”村民王大爷一边娴熟地采收黄花,一边道出增收的喜悦。 目前,洋山畲族村已打造黄花萱草种植基地130亩,通过拓展台湾客商线上线下销售渠道,实现每亩营收1万元。此外,洋山畲族村还结合近郊区位优势和畲族民族文化,开展赏花节、采摘体验等特色乡村旅游项目,探索发展“农旅融合”新业态。 在三元区,像洋山畲族村这样紧抓闽台、沪明等合作机遇,以深化改革创新赋能乡村振兴的例子还有很多。 走进列西街道小蕉村,青山、镜湖、水杉、石桥相映成趣,游客们在村内游览漫步,享受着宁静与惬意。

曹建平/摄 这般美好景象,得益于三元区引入台湾跨界自造团队。该团队以小蕉村千年古窑历史为基石,通过复原宋代龙窑、打造五色稻田、策划举办市集等方式推动农文旅产业融合发展,助力小蕉村成为颇具人气的研学、休闲景点。其中,由小蕉村游客服务中心改造成的蜜蜂科普馆,年接待研学团队3000余人次,村集体收入增加10万元。 近年来,三元区大力引进台湾跨界自造乡建乡创团队助力乡村建设,通过“陪伴式”服务,培育出了小蕉村、岩前村等乡村建设的闽台合作样板,并入选福建首批闽台乡建乡创合作样板县,在深化农文旅产业融合发展的道路上不断迈出新步伐。

曹建平/摄 岩前镇岩前村两岸青年营地里,一组组地景作品别具魅力;格氏栲景区内,游客们在百年栲树的环抱中呼吸清新空气;万寿岩区域公共品牌体验中心内,新一批文创产品全新上线…… 依托乡建乡创成果,三元区将各乡村景点“串珠成链”,开发乡村振兴精品线路,共同谋划推进“小蕉生活”文创村、万寿岩区域公共品牌体验中心,开发忠山农耕体验基地等项目。小蕉周末集市、海峡两岸大地艺术节、格氏栲栲花节等丰富多彩的活动更为乡村产业发展注入了全新活力。 以闽台乡建乡创合作样板、沪明对口合作机遇为抓手,三元区正推动农文旅产业融合从“单点突破”走向“全域开花”。2024年,三元区农文旅产业实现产值 16766.8万元,游客人数达119.4万人次。 乡村全面振兴,人才是关键。借助全省首批闽台乡建乡创合作样板县契机,三元区建成闽台乡建乡创交流中心与沪明台青年乡创实践基地。通过海峡两岸乡村人文活动、“以台引台”等方式,三元区陆续吸引20余名专家教授、300余名两岸高校学子参与实践,吸纳百余名沪台青年担任“乡村主理人”。 通过拓宽乡村引才途径,三元区不断壮大乡村人才“蓄水池”。一批批专业人才先后奔向乡村的“星辰大海”,在农业规划、品牌打造、民宿经营等方面实现深度协作。 产业发展蒸蒸日上,人居环境同步提升。三元区与乡建乡创团队携手,纵深推进农村环境综合整治,持续改善道路、卫生、水电、网络等基础设施;秉承“花小钱,多办事”的原则,实施公共空间微改造;优先布局适老化等三类农房改造等民生项目,让惠民成果直抵村民心坎。 通过不断深化农村改革,继续拓展合作领域、创新合作模式,三元区乡村环境向新向美、富民产业越做越强,一幅“共富共美”的幸福乡村画卷正加速铺展。 |

- 分享到:

2、本网未注明“来源:三元新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:三元新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。

- 主管单位:中共三元区委宣传部 地址:三元区政府大楼宣传部

- 热线:0598-8220165 投稿邮箱:syxww8393106@163.com

- 互联网新闻信息服务许可证 闽ICP备2023011923号-1 编号:35120210045

- 互联网新闻信息服务许可证编号:35120210045 中文域名:三明市三元区融媒体中心.公益

- 全国互联网违法信息举报电话:12377 举报网址:http://www.12377.cn

人大之窗

人大之窗 委员之家

委员之家